お知らせ(ブログ)

臨時国会=所信表明演説と代表質問

岸田総理の所信表明演説の全文を読んでみましたが、経済(景気と物価高騰)対策も少子化対策も曖昧で期待が持てません。

一方、野党の代表質問も減税一本やりという感じがします。

確かに物価が高騰している中、賃金上昇が追い付かず実質の手取りは減っている中、税収は予想を超え、財政は裕福(?)と感じます。

政府は「税の還元策」として所得税に対して4万円。非課税者には7万円の給付を検討。

税の還元なら「定額」ではなく「低率」で還元すべきですし、非課税者に税の還元は筋論から見てもおかしい。

さらに世耕参議院議員はこの定額還元に600万円の所得制限を付けるのが望ましいと発言。

一体、何なのか?

来年度予算は、来年度の税収を予測して組むのですから、余剰が出たら国民に返却するのが筋で、消費税の還元を行う場合も手取り収入から換算した定率にすべきですし、所得税も同じ。

「還元」などという言葉は使わずに、貧困世帯に特別給付を行います。の方が、しっくりくると思います。

ましてや、防衛費増額予算、異次元の少子化対策への財源など、今後増税を行うことは間違いないのですから、税収の余剰分をそれらに充てると明言し、「つまらない還元」など行う必要はないとも思います。

使い道に困っているなら、次世代技術の研究機関(企業や大学)に思い切った補助(投資)を行い、日本の将来に希望が持てるような使い方ができないものか?

野党が減税減税とまくし立てると、民主党政権を思い出してしまいます。結局は減税を強行するには公共工事予算や技術革新の予算を削減し、安心な暮らしや将来の技術・経済に支障が出るのでは?と不安を覚えます。

憲法も改正をせず、自衛隊の立ち位置(国際貢献を含み)も曖昧なまま、経済対策も成長産業を見いだせないまま世界からの遅れを取り戻せない。100年安心のハズの年金制度=社会保障は、年々先細り。

さらにウクライナやイスラエル、中国に北朝鮮と世界情勢は緊迫しています。

今まで、なんとなく経済が回りなんとなく生活できてきた日本、そしてなんとなく予算を割り振って使ってきた政府与党の怠慢政治が今、崩壊しつつあるように思えてなりません。

個人的には、安倍元総理も岸田総理も誠実に政治を行っていると思いますが、閣僚=各大臣がポンコツ過ぎるのが問題で、派閥割で大臣を任命している自民党の悪しき習慣を捨てられないところがダメですね。

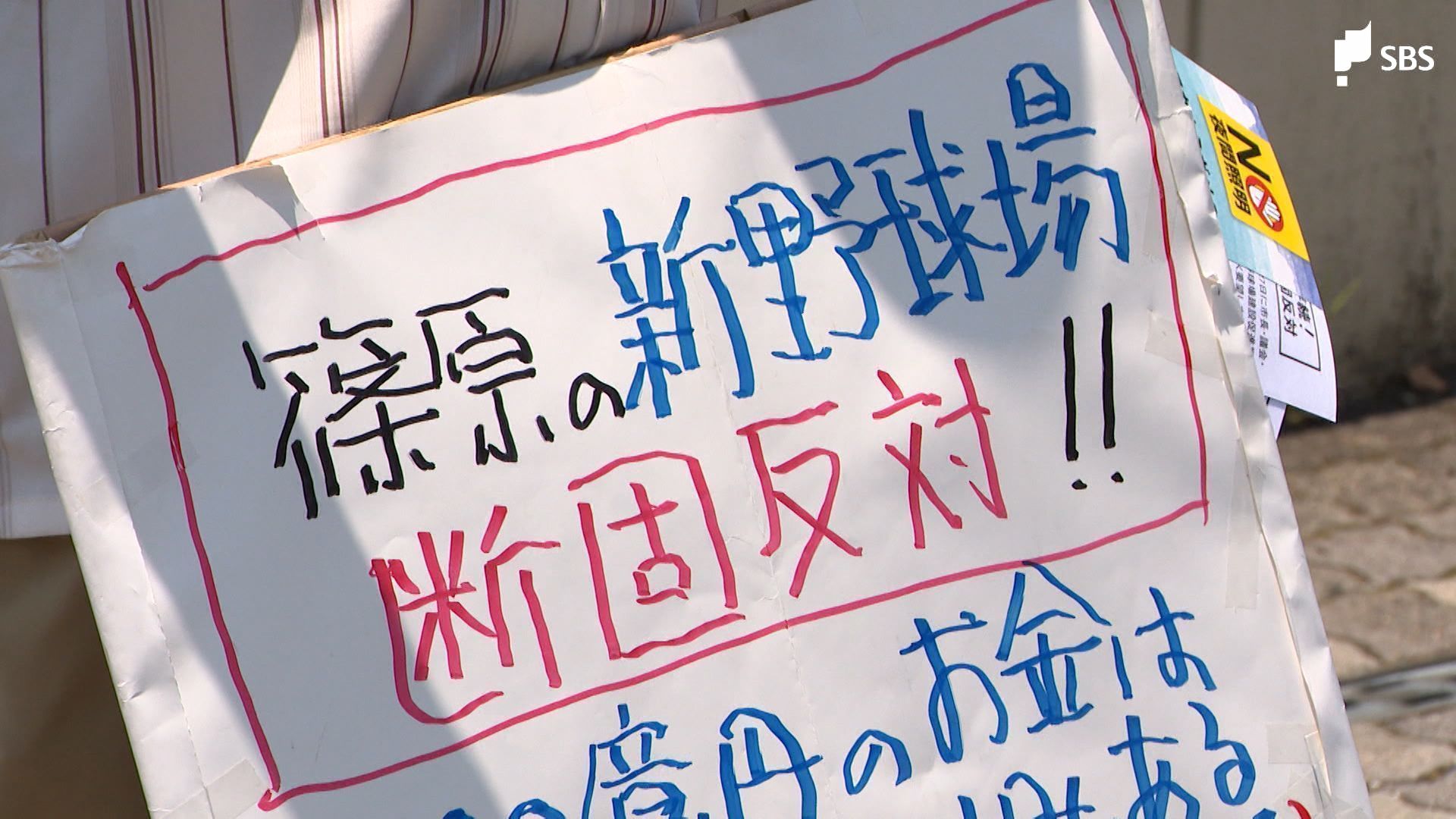

篠原地区の県営野球場

篠原地区に設置予定の県営野球場。

もう何年たっているのだろうか?

ここにきて、2.2万人規模のドーム球場。しかも楕円形のスタジアムを作りラグビーや他のスポーツ競技も開催できるよう汎用性をあげ、年間の稼働率をあげていくという案が出ています。

当然、当初の建設費370億円を上回る建設費となります。税金の無駄遣いと反対の声も少なくはありません。

賛成派は、ドーム球場を核に人流が増加し地域の活性化につながると期待しています。

先日、日本ハムファイターズの新しい拠点として話題の北広島市ボールパークFビレッジを視察し、前沢本部長の講話をお聞きしてきました。

浜松市や静岡県はドーム球場と街づくりをどこまで考えているのか?

地の利の薄い篠原地区に設置するなら、交通アクセスの新展開も併せて検討しているのか?

野球他スポーツ、コンサートなども含め、誘致計画をどこまで立てていくのか?稼げるドームとは?

少なくとも、球場の運営単体で年間の赤字は1億以内の納め、周辺の公園や商業施設の集客と経済効果で3億円以上をあげる仕組みをつくらなければ、地域の発展にも新しい街づくりにも貢献はできないと感じました。

市民県民サービスとして設置するのか、収益性のもとに設置するのかで、意味合いは大きく変わりますが、少なくとも民間の収益性を十分に加味した計画を作成すべきであって、野球場ありきのスタートが間違っていると思います。

行政関係の方たちもボールパークFビレッジを視察されていると思いますが…「あー、こんなに近代的でユニークな球場なら、さぞかし人も集まるだろうな。作るなら、こんな形が良いな」程度の感想だったら、篠原地区野球場は確実に失敗します。

周辺の公園にしても、緑豊かなスポーツ公園(市民サービス)だけでは、やがて人は集まらなくなります。

公園の運営も、街の緑化推進とは立地場所の条件が大きく異なるのですから、「わざわざ、その公園を目指す魅力」を確立し、「その魅力は年々変化・進化していく必要があります」野球場を建設し公園を整備したらゴールと考え計画するのか、

完成後の5か年計画、10か年計画…30年40年後の姿と人流を発展的に計画したうえで、検討をすべきではないでしょうか?

日本ハムとしては、札幌ドームでも運営は黒字だったのですから、球団自体は北広島市に移転する必要もなかったでしょう。球団運営を超えて、日本ハムは新しい街づくり、ビジネスモデルの構築をしているのです。

2.2万人規模のドーム球場を作るなら、篠原地区ではなく、東名高速の浜松東または西インターの近く。もしくは浜松城公園一帯の再整備(お城の横のスタジアム)くらいの「利用者目線」で再検討した方が良いのでは?と強く感じます。

ドーム球場場は集客や街の活性化の可能性は十分にあります。しかし、篠原地区ではその可能性は低い。集客力のない球場は税金の無駄遣いとなってしまします。

本日9月議会閉会のハズが…

暴言失言は慎み、議会を尊重し会派ともコミュニケーションをとり、丁寧な運営をすると約束したのではなかったのでしょうか?

閉会日の今日、地元の長官に川勝知事が「東アジア文化都市」のレガシーとして、県東部に継承拠点をつくりたいと発表をしました。

もちろん、議会にも諮っておらず、議員は誰一人このことを知りませんでした。

知事の勝手な構想ならまだしも、すでに用地取得の価格交渉に入っているとの事ですので、自民党さんだけではなく、公明党さんも私たち無所属も怒り心頭。

暴言より醜い「暴走」です。

おかげで議会は朝から休憩。16時10分に再開され、緊急質問を行うとのことですが、ふじのくに県民クラブは質問を行うことに反対しています。

疑問があったら質問を行い知事(当局)に答えてもらうのが議会じゃないのですかね?

もう、無茶苦茶です。

世界の流れが怖い

ロシアによるウクライナ進行、中国による東シナ海進出、アフガニスタンにシリア、リビア、イエメン、そして北朝鮮。

戦争の原因は民族・宗教・資源・食料・そして政治や領土。

様々な問題が複雑に絡み合い、内戦や戦争そして侵略が起きてしまい、さらに同盟や条約で各国が様々な枠組みを組んでいるので当事国の二国間の問題だけでは済まなくなっています。

日本も中国や機や朝鮮の脅威に対し、自国を守る備えとして防衛力を高める必要はありますが、敵地攻撃能力も備えるとなると日米安全保障条約に基づく集団自衛権の行使のためとも言えます。

もちろん、日米安保条約があるからどんな時でもアメリカが日本を守ってくれる。日本は1発の銃弾も打たずにアメリカが守ってくれる。なんてことは絶対にありません。

当然、アメリカは共に戦う決意を求めてきますし、日本は具体的な装備でその決意に答えるしか術がないのが現実だと思います。

憲法9条で日本は守られていると言われる方もいますが、一方的に進行された場合は何の役にも立ちません。

進行されても戦争はしない=白旗を振って降参し侵略を認めることになってしまいます。

かといって、9条を改定し、軍隊を持ち敵地攻撃のミサイルや核を持てば、ますます力比べ戦闘力比べのスパイラルに巻き込まれてしまいます。

さらに、日本だけ日本人だけ、無事なら平和なら良いという考えは世界で通用しません。

内戦や侵略により、資源も燃料も食料も世界中で不足し価格が高騰し始めています。まさに悪夢の歯車が回り始めているような不安が高まっています。

憲法解釈だけでは限界もあると思うので、国会は早急に「マトモな憲法改定議論」を行い、取りまとめていただきたい。

岸田総理は外交に長けていると思うので、世界各国と様々な裏合わせを行っていただきたい。

第三次世界大戦は、この2~3年で動き出すきがしてなりません。

世襲議員はダメなのでしょうか?

立憲民主党が「世襲抑制法案」なるものを提出するとのこと。

これは、主に「国会議員が自身の親族に自らの関係政治団体を引き継ぐことを禁じる」いわゆる政治新規正法の改正により、世襲する場合の資金源を断つとともに、政治団体を引き継ぐ(現行法では無税)時点で、贈与税も相続税も掛からない不公平さを無くそうというものですが、

他人の政治団体を迂回すれば同じことで大きな抜け道のザル法に感じます。

政治団体も宗教団体も全て税金をかければ済む話でしょ。

もともと、政治団体も宗教団体も利益を追求する企業とは性格が異なり、活動するための資金は寄付(お布施)によるものだから。というのが非課税の理由だと思いますが、政治資金パーティーを開催し、売り上げ目標を立て確実な利益を上げているのですから取得税くらい払うべきだと思います。宗教団体にしても所得税をかけることによって、個人のお布施の上限に歯止めをかけることも可能になると思います。

なにやら世襲議員そのものがダメという空気が立憲さんのなかにはあるようですが、世襲もそれぞれ。ボンクラもいれば、流石は親の背中を見てきたなと感心できる議員もいます。

何より選挙で付託されるのですから、世襲禁止は職業の自由を保障する憲法に抵触します。

さらに、今の時代は「世襲議員」というだけで、世間の目はさらに厳しくなる風潮だと思います。

政治資金規正法は、与野党とも自分の首をしっかりと締めつっける厳格な法改正でないと世間は納得しないでしょうね。

月額100万円の文書交通費の扱いも、うやむやになったままでしょ。

私は、「かれこれ必要な経費だから、しっかりいただいて活用します!」と国会議員全員が堂々と声をあげれば良いと思ってます。国会議員の事務所運営は、ホントお金がかかりますから。