お知らせ(ブログ)

政治かとして、トップとしての発言の重み

2021年の参議院議員選挙の応援演説において御殿場からの候補者に対し「特産物はコシヒカリしかない。」と発言し、地域の亀裂を生んだとして、議会は辞職勧告決議をおこないました。

この決議を受け、川勝知事は「自らを戒めるために、給料と冬のボーナスを返上します」と反省しました。

ところが、今になって、【給料も冬のボーナスもガッツリもらっていた】ことが判明したのです。

返上すると反省していたのに、ちゃっかり全額受け取っていたことが明るみに出ると「熟慮の上、職責を全うすることで返上を撤回した。」と釈明。

知事として、その職責を全うするのは当然の事ですよね。

その上で、自らが発した暴言に対し、自ら給料とボーナスの返上というペナルティを課したのです。

熟慮して返上を取りやめたのなら、返上するとの発言は思い付き・その場しのぎだったのでしょうか?

最近の知事の発言は、整合性のカケラも見られないし、平気で知りませんでした。聞いていません。間違っていたなら、訂正すれば良い。などと、行政最高責任者としての発言の重さは全く感じられません。

人間75歳にもなると、各細胞は老化・劣化し記憶力は低下します。前頭葉が委縮し周囲への配慮が薄くなり、思い込みも激しくなるそうです。

川勝知事も75歳の後期高齢者。「老いては子に従え」と申すように、自分の意見を押し通すのではなく、職員幹部とよくよく話し合い、持論は押し殺してでも、幹部の考えをまとめて発言する。

それも組織としてのトップ、最高責任者の大切な姿だと思います。

会派を組むということ

地方議会は二元代表制なので、本来は行政(首長)対 議会(議員)が是々非々で議論をする制度です。

しかし、現実としては議員は「会派」を組み、議会運営も会派を中心に運営されます。

静岡県議会の場合、代表者会議や議会運営委員会で議案や提案、日程や運営、ルール改定などが決められます。

私は「遠江の会」という会派名で活動をしていますが、静岡県議会の場合「4人以上を会派」としているので、議会上の「一人会派」は単なる無所属議員となります。

議長・副議長は選挙で、各常任委員会の正副院長は「会派の所属人数に応じてドント方式」で選出するので、無所属の私に役がつくことはありません。

これはこれで、気楽なポジションです。笑

しかし、一人会派=無所属でも有権者の皆さんから付託を受け選出していただいた立場なので、議会も気を使っていただき、出前講座などの議員派遣や議会としての視察には、必ず無所属議員も1名は枠を作ってくれます。

本会議での質問も、会派を問わず、各議員は1年に1度です。(ただし、代表質問に立つ議員だけ与えられる発言時間が長い)

私も、好き好ん一人会派でいる訳ではありません。同じ課題感、同じ政治理念や姿勢の方がいれば、会派を組みたいと思っています。

何故なら、課題に対する調査研究も一人より仲間と意見交換をしながら行った方が、より良い解決策も見つかるでしょうし、知事への提言も効果は大きいと思います。

まぁ、無所属議員てのは、様々な理由で無所属(一匹狼)な訳でして、そう簡単に塊にはなりません。

逆に考え方が違うのに無理くり会派に合流するのも躊躇してしまいます。

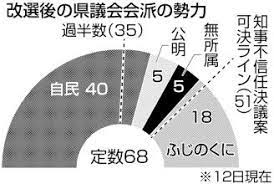

議場での採択は多数決ですので、自民党さんとしては2/3を占めたいところですが、今期は、自民+公明党+無所属でも50名。あと一人足りません。結果として有権者の皆さんは絶妙のバランスをつくったと言えますね。

6月定例会が開会されました。

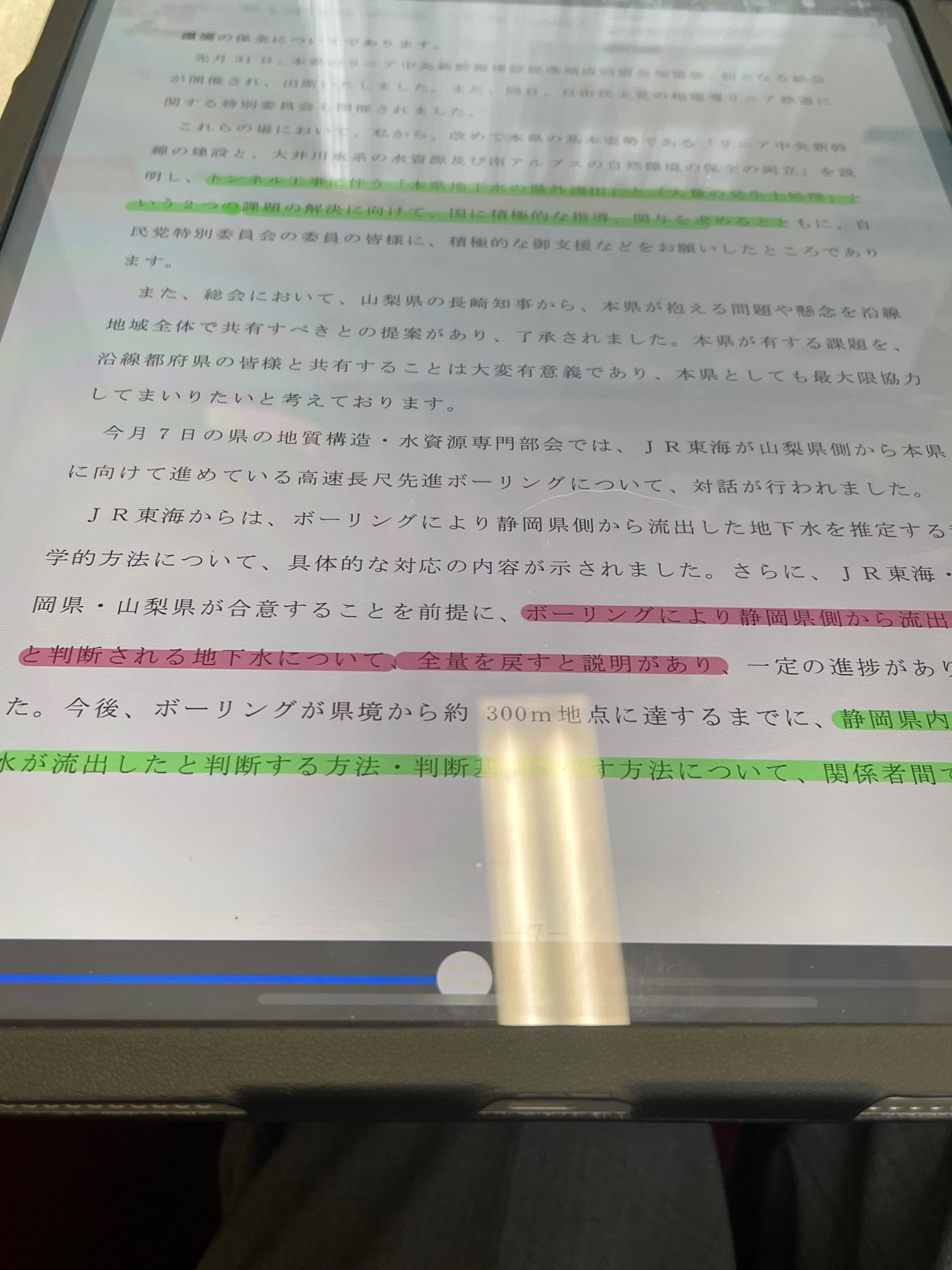

知事提出議案と所信演説の中でリニア新幹線山梨工区の調査ボーリングについて「調査ボーリングは、JR東海・山梨県・静岡県が合意することを前提に、ボーリングにより静岡県側から流出したと判断される地下水について全量を戻すとの説明があり、一定の進捗がありました」として「今後調査ボーリングが県境から300m地点に達するまでに、静岡県の地下水が流出したと判断する方法・判断基準・返す方法について、関係者間で合意するよう協議を加速させます」としました。

知事は過日の記者会見で、「山梨の水、静岡の水は論じない」とこれまでの静岡の水が引っ張られるから山梨県側の調査ボーリングを中止しろとの主張を撤回したのではなかったのですか?

県境から300mの地下水が静岡県の地下水だとする法的な根拠は?(山梨県知事の苦言に対して、山梨県で出た水は山梨県のものだし、口を出すものではないと釈明したハズでしたよね?)

さらに、流出した地下水が、山梨県の水脈のものか静岡県の水脈のものかを検査判断するには1~2か月はかかることを森副知事は専門家会議で了承しています。

ということは、検査をしている期間は、やはり調査ボーリングを止めろという事なのか?とすると、10m進んでは水の分析で2か月休止、また10m進んでは検査で2か月中止とほぼほぼいやがらせ行為になるのではないでしょうか?

逆に流出したミスの検査を進めながら調査ボーリングを続けたら、県境を越えることもできるし、その前に破砕帯に行き着くと思われます。

さらに、静岡市長である難波さんが技術者として説明した調査ボーリングの説明に対し、「理事を辞めて半年以上が経つ」とけん制をしましたが、半年経とうが1年経とうが。調査ボーリングの在り方・進め方、リスクは変わりませんよね。

この半年間で、県境付近の断層がとんでもなく変化したのなら話は別ですが。

愛も変わらず、つじつまの合わない説明を平気な顔で説明されていましたが、余分なツッパリをすると記者から突っ込まれてしどろもどろの記者会見となるこtが予想されます。

6月定例会は、私を含めリニア関連の質問が7件出ると聞いています。7つの質問の答弁それぞれが整合性のある答弁ができるのか楽しみです。

一般質問の最終レク完了

静岡県議会本会議での質問は、代表質問・一般質問とも議員は年に1回しか質問できません。

議員にとっては年に一度の大イベントとなるわけです。

私の場合は、先ず20項目ほど質問項目を挙げ、所轄の部局からヒアリングを行います。質問の趣旨を伝え課題が共有できているか、緊急性を感じているか、取り組み内容(計画)などを意見交換し、すでに取り組んでいる(取り組みつつある)ものは質問を行わない。

次に、私は無所属なので一般質問のトップバッター(自民改革会議→ふじのくに県民クラブ→公明党県議団の順で代表質問を行った後に一般質問に移ります)なので、代表質問と質問内容(答弁内容)が重複するものも、質問項目から除外していきます。

こうして、各部局の担当と様々な意見交換や要望をさせていただきながら、最終的に6or7項目の質問を作り上げていきます。で項目が決まったら意見交換した骨子に基づいて原稿を作りこみます。

原稿を作った時点で、事実関係に間違いがないか、当初のヒアリング通り質問の方向性は変わってないか、(ここで新たな事実や現場の声を訴え、揺さぶりをかけることもします)などの詳細を詰めて原稿が完成します。

★ここで、皆さまお気づきの通り、本会議場での質問&答弁は「お互いに原稿ができており、読み上げるだけ」→大根役者の寸劇と言わないでね。

それまでのヒアリングや意見交換・要望の折衝が肝心なのです。

もちろん、意見交換をしても折り合わない(呼吸が合わない)質問もあり、そんな答弁に対しては再質問や意見を言うかたちで、当局に課題間をぶつけます。→これも質問が空振りに終わるわけではなく、議事録に残りますので、2年後3年後に再度「あの時にこう約束したじゃないか」といった質問につながります。

もちろん、協議をした上での答弁と言えども、「即、計画(実行)します」とは」いかないのが」殆どなので、答弁の内容を聞いて口語の成り行きを見守りながら攻略法も考えたりしていきます。

今回は、選挙の時に提示した「私が取り組みたい5つの項目」のうち、4項目を含む6項目の質問をし、これからの4年間で必ず成果を出せるよう追いかけていきます。

最後の1項目(デジタル教材)については、企画書をつくり知事にプレゼンテーションをする予定です。

さらに地元の皆様からの大きな声である、内水反乱や水災害への懸念と改良は、常任委員会である「建設委員会」でしっかり取り組んでいきます。

最近、流域治水という考え方が国交省→地方行政で取り組み始めておりますが、我がふるさと浜松市南区でも河川の流域に田んぼダムとなる田畑も少ないし、調整池を整備するような広大な土地もそうそうにありません。

流域治水は、まさに流域に田んぼや土地を持つ方々の協力(というと聞こえはよいが、犠牲?)あっての施策です。

無理やり、土地を召し上げるより地価プールや地下設置型の排水溝整備や排水ポンプの増強を進めるべきと考えます。

隠ぺい体質なのか過大な忖度なのか

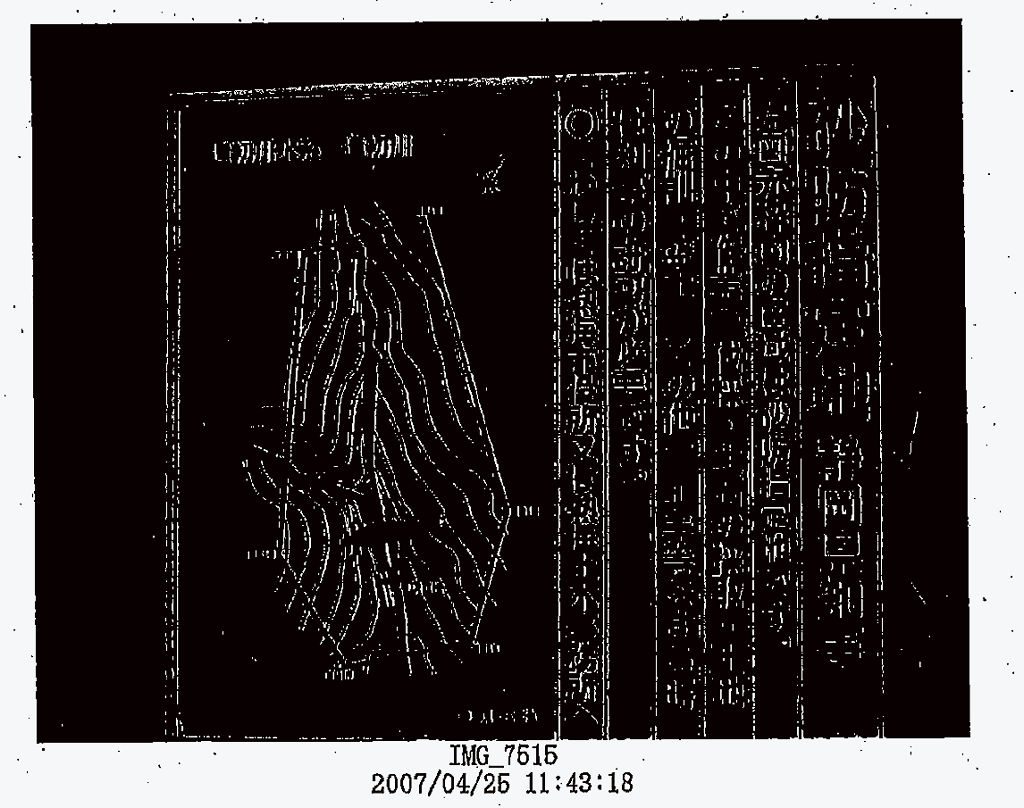

熱海市伊豆山の不法な盛土が引き起こした土石流について、静岡県が開示請求に基づいて開示した文書が画像の通り解読不可能なものでした。

元本はカラーで作成されていたのですが、熱海の県土木事務所にあるコピー機が白黒のものしかなく開示用にコピーを撮ったら、こうなったと弁明していました。

ところが、熱海事務所のコピー機で、どんな操作をして何回コピーを通しても、開示文書のようにはならないことが判明!

つまりは、本庁で意図的に加工し解読不可能な文書にして開示したということになります。

本当なら、公文書偽造の重罪です。

なぜ、こんなことをしたかと言えば、土石流の被災者の皆さんが熱海市と静岡県の行政上の不備が原因であると、裁判を起こしているから県は不備の隠蔽に走ったと考えられます。

もうひとつは、川勝知事が、県の対応に不備はなかったと発表していたため、知事の顔に泥は濡れないと自らが犯罪者になる危険性より知事への過大な忖度を選択したのでは?と考えられます。

ここまで、職員が知事に忖度しているのに、まま知事はもろもろの不備を職員のせいにしたり、連絡を受けてないと言い張ります。

親分子分の世界になってしまいますが、信頼できる親分とは「子分の不始末もすべて親分が受け止める」古今東西、義理人情の観点から尊敬できる親分の姿です。

最近の知事の記者会見でのつじつまの合わない屁理屈発言、他県への礼節にかけた発言、職員のせいにする発言etc 職員の皆さんからボヤキの声をお聞きします。

議会が知事に「ノー!」を突き付けるのが先か「職員さんの一揆」が先か?はたまた、愛想をつかした県民の皆さんからの「リコール運動」なのか?

綱渡りの県政が続きそうですが、諸所の議案(予算)については、極力スピーディに施行できるよう審議を尽くしてまいります。