お知らせ(ブログ)

活動報告【第4号】2020年4月号をアップしました。

TOPページ左上のメニューより

☆議会活動報告をクリックして下さい。

4月号は2月定例会にて、一般質問で発登壇

したしましたので、質疑内容を中心に号報告

しております。

我慢の時期

学校の休校措置、催事の自粛要請から、3週間が経ち、各自治体や事業主催者の独自判断で自粛要請から通常の状態に戻す動きが見られます。

昨日のさいたまアリーナで開催されたK-1も国と知事から再三に渡り自粛要請があったにも係らず開催されました。

日本な他国に比べ、なんとか上手く新型コロナウイルスを封じ込めているとは、思いますが、今後、爆発的感染拡大が起こる危険性も十分にあると思います。イタリアのような感染拡大で経済が完全にストップし、経済の回復には膨大な時間と財政出動が必要となる事を考えると、あと1か月は我慢の時期であり、政府は徹底した管理体制(要請ではなく)を行うべきだと思います。もちろん、措置によって発生した損益は政府が確実に保証した上での話ですが。現在、政府では10万円程度の現金給付や消費税の減税または一時廃止などを検討しているようですが、「一時的救済措置」なのか「景気回復措置」なのかで、施策は変わってきます。

私は、今は「景気回復のための措置」よりも「現状で困っている人や企業への救済措置」を優先して検討すべきだと思います。

2月議会が本日閉会しました。

来年度予算、一般会計:1兆2,792億円、特別会計:8,217億円

企業会計:801億円の合計2兆1,810億円を議決し、さらに新型コロナ

ウイルス感染対策に関する補正予算23億9,700万円を採決し、来年度

予算、補正予算ともに議決されました。

同時に、大量のマスクをオークションに出品し、荒稼ぎをした諸田議員への

問責決議案が提出され、これも決議いたしました。

この問責決議案については、会派からの提出ではなく、ふじのくに県民クラブ

の議員2名+公明党の議員2名=4名による共同提出という形になりました。

なぜ、自民党の会派は、この件について動かなかったのでしょうか?

実は私も、各会派が決議案を出すかどうか迷っているという情報を聞き、もしも

どこの会派も提出をしないなら、私+同室の大石議員+共産党の鈴木議員の3名で

今日の本会議で動議を発動する予定でいました。(動議は3名以上の議員が必要)

良いことは良い、悪いことは悪い。これは政党のイデオロギーとは関係ありません。

静岡県議会のいち議員として、公職に対し、是非を問うべきだと判断し、共産党の

議員に相談・協力を仰ぎました。

結果、ふじのくにたす公明党さんで、問責決議案を提出していただいたので、私たちは

刀を振りかざすことなく、問責決議案に賛成をいたしました。

問責決議案は、当人に猛省と公人としての責任を再認識しなさい!という決議ですから、

真摯に受け止めていただきたいと思います。

貿易会社の代表を辞任するとの事でしたが、奥さんが代わりに代表となるようなら、中身は

何も変わらないと思います。

収入は減るでしょうが、県議会議員の給料で十分な生活はできるのですから、残る3年間の

任期は議員としての活動に専念していただきたいと思います。

※ちなみに、私も有限会社コード(デザイン会社)代表をしていますが、休眠届を提出し、

一切の経済活動(商売)は行っておりません。

何かとお騒がせした2月議会は閉会。詳細は今月末にも発行する議会活動報告でご報告いたします。

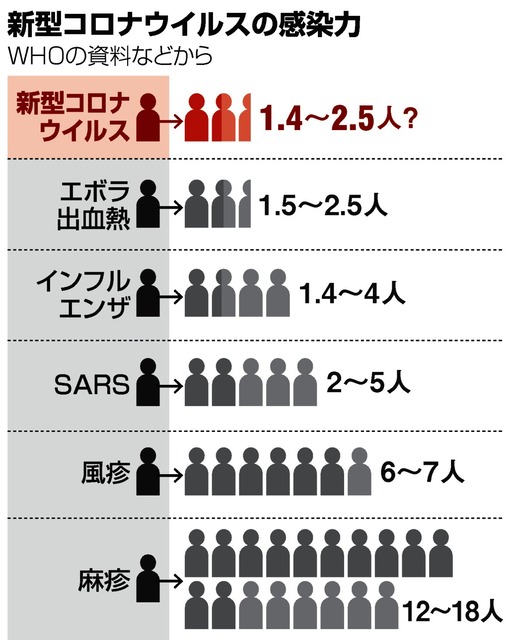

新型コロナウイルスについての対応

日本でも各地で新型コロナ感染者が確認され、静岡県でも静岡市で1名、神奈川県の感染者が袋井市にて体調が悪化し、救急を要請。PCR検査の結果、陽性と判明。

県内では3名の感染を確認し、不安な方も多いと思います。

さらに、伊豆を中心とした観光業・宿泊施設へのキャンセルや飲食業のキャンセル、また、製造業では部品調達が困難な状況、

静岡空港では中国・韓国からの航空便が全便ストップし、県内の経済状況も急激に冷え込んできました。

いつまで、不要不急の外出を控える状態が続くのか、政府の見解を待つしかありませんが、静岡県では以下の緊急対応を早急にまとめていいます。

①保健所などへ連絡し、PCR検査を必要と診断された方の自己負担の無償化

②社会福祉施設において、多床室から個室化改修への助成

③一般医療機関での入院病床の確保

④症状が出た感染者の受け入れ医療機関の設備整備への助成

と、今後の拡大に備えた対策をまとめています。

また、落ち込んだ県内企業の資金繰りに対し

①融資枠:500億円 融資限度額:8000万円 利子補給率:0.67%

融資利率:1.3~1.4%(市町に上乗せ利子補給を依頼)

②SN4号・5号」、危機管理関連保障の保証料への助成として

補助率:0.58~0.8% →企業負担0%(負担なし)

も実施するよう、大至急で整備をしています。

つなぎ融資ではありますが、何とか景気が持ち直すまで、頑張っていただきたいと思います。

マスク販売?転売?

昨日、私たち静岡県議会に衝撃のニュースが。

焼津市選出の無所属県議会銀である諸田議員が、自身の経営する

貿易会社で在庫するマスクをネットオークションに次々と出品し、

本来の価格の何十倍もの価格で落札され。出品回数も40回(一部報道では

50回)を繰り返していました。

当議員は「元々在庫していた商品を出品しただけで転売行為ではない。1円

スタートのオークション形式だから、落札価格と市場の価格との違いは問題ない。」

としています。

今回の行為は、「合法か違法か」というh峰率的な問題と、「県議会議員として

恥じない行為か否か」という倫理的な問題の2点です。

国会議員も、献金などによる合法か違法か、国会議員として適切か不適切か?

と数々の場面で話題となりますが、そもそも日本人の美徳として法律よりも

マナーや倫理観を優先し、お互いに助け合う集落文化も根強く残っています。

私たちには議員辞職勧告を決議しても強制権はありません。

ご本人が一票を投じた有権者の声・思いをよく聞き、ご自身の判断に任せる

ことになります。

明日から、常任委員会が始まりますが、この問題についても、各会派で扱うのか

水面下での話し合いや調整が始まります。

自民党会派が、知事の暴言に対し「今は行政と議会が一丸となって新型コロナウイルス

の対策に全力を注ぐことを優先し、問責決議などは行わない」と発表した直後故に

残念でなりません。