お知らせ(ブログ)

国政選挙を終えて

何だかよく分からない総選挙だったと感じました。

立憲民主党の枝野代表が「政権を担う準備ができた」やマスコミの政権批判の報道で総選挙の結果は大荒れになるのかと思っていたら、

10月初旬から、各社・各党の調査数字が出てきて、多少のバラツキはあるものの自民党は安定した議席を獲得しそうな数字ばかり。

各小選挙区(とくに静岡県内)の数字を見ても、「あー、なるほどね」と納得できる数字が出ていました。

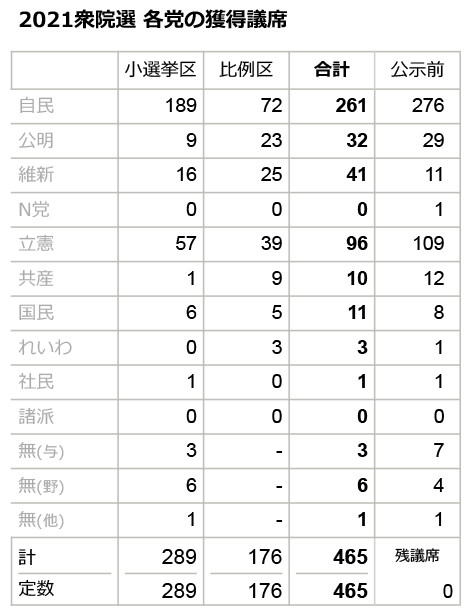

どの政党も、給付金を柱に10万出す、12万だ、子どもだ、全国民だのバラマキ合戦の中、唯一給付金は出さずに構造改革を進めることを

公約の中心に置いた維新が大躍進しました。給付金はくれるなら欲しいが、その先の大増税や子ども・孫の世代に莫大な借金を残す後ろめたさを感じている国民が多かったのかな?という印象も持ちました。

さらに、野党共闘にしたことで、有権者は選択肢が無くなり消極的支持・投票となってしまったとも思います。枝野代表、志位委員長は候補者の一本化に一定の効果はあったとコメントしていますが、有権者の気持ちを考えているのでしょうか?

寄り添った政治って何なのでしょうか?右か左か二者択一が有権者に寄り添った選挙手法とは思えないし、だからこそ、どちらにも加わらない維新や国民民主党が議席を伸ばしたのではないのでしょうか?

共産党と組むことより、自党がもっと力をつけ、国民に信頼されることが政党としての王道ではないのでしょうか?

そして、選挙の度に「少子化対策」「地方創生」「財政の健全化」を公約にしていますが、この何十年間、特定出生率は下がり続け、地方は衰退し東京との格差が生じ、国の借金は増え続けています。

賃金も先進国の中では最低レベルでデフレ傾向もハッキリ改善したとは言い難い。個人の所得格差も解消できていません。

岸田内閣は、成長と分配を掲げ、「所得倍増」(といっても2倍ではないらしいが)をスローガンにされましたが、最低賃金をむやみに引き上げたら零細企業がバタバタと倒産するでしょうね。

そこに対し、補助金をつけたら国の借金が増える⇒増えた所得の所得税で戻ってくるとは思えない。

政府批判ではなく、熟成してしまった日本をさらに伸ばすのは至難の業だと思っているのです。

世界経済の中の日本の立ち位置や戦略は、私のような者には難し過ぎて分かりませんが、大儲けしなくとも国民の大多数が穏やかに生活を送れる世の中が良いなぁと漠然と思っています。

私は、地方議員として地元の生活環境向上のためにひたすら声をお聞きし、実現できるよう努力を重ねていくしかありませんが……